Depuis plusieurs semaines, ceux qui craignent ou qui espèrent,

ceux qui spéculent comme tous ceux qui cherchent à raisonner juste à propos de

l'explosion éventuelle de la Zone Euro attendaient le verdict de la cour

constitutionnelle de Karlsruhe.

Tout semblait suspendu à cette décision.

Certains imaginaient que les 8 juges rouges iraient mettre

l'édifice en pièces. On l'avait débord bricolé puis consolidé, au gré des trois

années de crise. Les peuples grec, espagnol et irlandais en ont payé le prix

fort. Clef de voûte du système futur, le Mécanisme européen de stabilité devait

donc initialement entrer en vigueur en juillet. La date en fut repoussée en

attente du jugement. À l'issue de la réunion de l'Eurogroupe à Nicosie son

président M. Jean-Claude Juncker considérait le 14 septembre que le

dispositif pourra intervenir en octobre. (1)⇓

Or, le nouveau système comportera des dispositions tout à fait

novatrices quant à la construction de ce qui se pense comme un bloc politique

appelé Europe. (2)⇓

À Karlsruhe, en effet, le 12 septembre, le tremblement de

terre ne s'est pas produit. Observons qu'il eût contredit toute l'histoire

pratique de cette institution. L'apolitisme de ce tribunal, gardien de la Loi

fondamentale adoptée outre-Rhin en 1949, le distingue, en effet, fortement, de la

Cour suprême des États-Unis. En aucun cas il ne fallait s'attendre de sa part à

une rupture bouleversante.

À défaut du cataclysme envisagé, on gagnerait cependant à

considérer le contenu de cet arrêt. Car il manifeste une forme de secousse

sismique. Il confirme les jurisprudences antérieures de la même instance. En

l'espèce, il limite l'engagement de l'Allemagne à une participation en capital.

Celle-ci s'élèvera donc à 190 milliards d'euros, mais pas plus. Cet

engagement considérable se rapporte à des fonds propres d'ensemble eux-mêmes

limités à 500, dont Berlin détiendra une part de 38 %. On se situe donc

très loin de l'illusion aussi trompeuse que récurrente de "l'Allemagne

paiera". Certes nos voisins et amis fourniront le plus gros effort mais

cela ne doit pas conduire à des subventions à fonds perdus pour systèmes sociaux

voués à la faillite. Les prêts ont vocation à être remboursés.

On peut même regarder, – à la fois logiquement, du point de vue

de la finance, et paradoxalement, aux yeux des esprits formatés par le

marxisme, "conscient" ou "inconscient"– qu'au gré d'une

telle doctrine, le différentiel d'intérêts rapportera de l'argent aux pays qui,

disposant d'un meilleur crédit pour eux-mêmes, en feront partiellement

bénéficier les États-Membres en difficulté. (3)⇓

La chancelière Angela Merkel disposera, au bout du compte,

d'une liberté de manœuvre encore plus forte que prévu.

Les vrais perdants sur la scène politique intérieure

paraissent donc ses deux ministres ronchons, ses faux amis, Wolfgang Schäuble

et Philipp Rösler, qui ne pourront plus savonner la planche sur laquelle leur

rivale et néanmoins chef de gouvernement s'efforce d'avancer.

Mais, sur la scène européenne, ne nous leurrons pas. Le

partenaire parisien va se trouver singulièrement affaibli.

Certes financièrement l'opération se présente quand même comme

un soutien considérable de l'Allemagne, et des pays du nord, aux pays du sud de

l'Europe en difficulté. On doit le reconnaître pour plus favorable que

n'acceptent de le voir les sympathiques défenseurs des surendettés, toujours si

généreux avec l'argent d'autrui,

En échange toutefois,le gouvernement de Berlin et les

autorités de Bruxelles et de Francfort pourront pratiquement imposer leur

logique, habituellement désignée pour "fédéraliste". Le sens de ce

mot a beaucoup évolué, depuis deux siècles. Rappelons qu'aux États-Unis il

désigne les partisans d'un pouvoir central le plus fort possible, et qu'en

français au contraire il s'oppose au centralisme jacobin.

On se propose aujourd'hui en effet de structurer l'Europe à

partir des pays adhérents à la monnaie unique. On a même évoqué l'hypothèse

d'un Parlement limité aux membres de la zone euro. Ce point, aussi peu

réaliste qu'effectivement dangereux, n'est quand même pas apparu fortuitement.

Les quatre principaux responsables communautaires ont semblé y souscrire, aussi

bien MM. Barroso que Van Rompuy, Mario Draghi que Jean-Claude Juncker.

Or, l'avancée des projets fédéralistes intervient dans le

contexte d'une atmosphère actuellement glaciale entre Hollande et Merkel, ce

qui change considérablement la donne.

Pendant plus d'un demi-siècle, en effet, on nous a parlé de

"construction européenne". [Cette appellation conventionnelle masque

une partie de la réalité, puisque le continent possède une identité fort

ancienne.] L'essentiel en a longtemps reposé sur l'entente entre les

gouvernements français et allemand. Comme l'écrivait le grand spécialiste du

sujet le professeur Alfred Grosser, Paris avait remplacé son ancienne doctrine

anti-germanique, par une politique "aucun allié sauf l'Allemagne". (4)⇓

Faute de mieux, nous avons toujours considéré, jusqu'ici,

qu'il s'agissait du moins mauvais des legs reçus de la période gaullienne

(1958-1969). La Cinquième république ne faisait, en cela, que continuer la

fameuse déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Et rappelons que

celle-ci trouvait elle-même son inspiration dans le discours de Winston

Churchill à Zürich du 19 septembre 1946.

Je souhaite me tromper, quant aux conséquences, mais il me

semble que nous sommes entrés, sous la présidence de "Monsieur

Normal", dans une autre époque.

Il faut, pour le moment, se rendre à l'évidence : entre

Madame Merkel et le président parisien, la coordination est tombée au-dessous

de sa ligne de flottaison minimale. On peut certes souhaiter que les choses

évoluent. Après tout, en 2007, les premiers rendez-vous entre Nicolas Sarkozy

et la chancelière semblaient beaucoup mois chaleureux qu'en 2011.

À l'inverse, si la situation persiste, tous les peuples

européens devront en tirer les conséquences, et ceux qui n'en tiendront pas

compte le payeront cruellement.

M'adressant à des lecteurs francophones, je me vois obligé de

souligner malheureusement ce que les gros journaux de référence, en France

certes, mais aussi La Libre Belgique ou bien le Temps de Genève, n'ont présenté

que de manière fort édulcorée. M. Frédéric Lemaître, correspondant du

Monde à Berlin, titre ainsi : "Hollande ne veut pas se laisser

marginaliser par Merkel". (5)⇓

Voilà qui semble bien modéré au regard de l'atmosphère

exécrable dans laquelle, manifestement, se sont déroulés les entretiens du

23 août. Ils devaient durer de 19 à 21 heures, ils se sont prolongés

jusqu'aux alentours de 22 heures. Les visages tendus pour ne pas dire

hostiles, l'absence d'un communiqué commun, et les courtes déclarations des

deux côtés confirment un grave désaccord.

"La route vers une solution est longue et difficile"

soulignait ce soir-là évoquant la préparation, au niveau intergouvernemental

(entre Paris et Berlin), de l'agenda de décisions à prendre formellement dans

le cadre des institutions communautaires.

Or, le lendemain 24 août, elle recevait le Premier

ministre grec Antonis Samaras, avec lequel les choses semblent s'être beaucoup

mieux passées (6)⇓ qu'avec le président français. Quelle que soit la sympathie

franco hellénique… dont je me félicite évidemment… et que Pierre Moscovici est

encore allé manifester à Athènes le 13 septembre… (7)⇓ et qui se sentait lorsque

l'on entendit Antonis Samaras s'exprimer le 25 août sur le perron de

l'Élysée dans un français parfait, le chef du gouvernement grec ne peut pas

ignorer qui décide actuellement au sein du concert européen : ce n'est pas

le compagnon de Mme Trierweiler.

Or, le lendemain 24 août, elle recevait le Premier

ministre grec Antonis Samaras, avec lequel les choses semblent s'être beaucoup

mieux passées (6)⇓ qu'avec le président français. Quelle que soit la sympathie

franco hellénique… dont je me félicite évidemment… et que Pierre Moscovici est

encore allé manifester à Athènes le 13 septembre… (7)⇓ et qui se sentait lorsque

l'on entendit Antonis Samaras s'exprimer le 25 août sur le perron de

l'Élysée dans un français parfait, le chef du gouvernement grec ne peut pas

ignorer qui décide actuellement au sein du concert européen : ce n'est pas

le compagnon de Mme Trierweiler.

La veille à Berlin, en même temps qu'elle fixait les

conditions et que, manifestement, elle a accepté le principe d'une révision du

calendrier des obligations de la Grèce, la chancelière lançait une campagne sur

le thème "ich will Europa".

C'est à ce mot d'ordre que répondent les déclarations

pro-fédéralistes des principaux responsables des institutions communautaires,

le président de la Commission [Barroso] comme ceux de l'Eurogroupe [Juncker], du Conseil européen

[Van Rompoy] ou de la Banque centrale [Draghi]. Dans son discours du 12 septembre au Parlement

européen, M. Barroso est allé jusqu'à proposer à la fois "une fédération

démocratique d'États nations" en même temps que "l'union monétaire au

sein de la zone euro".

François Hollande se propose de ratifier à la sauvette

le traité négocié par Nicolas Sarkozy. Contre quoi les communistes et leurs

satellites en appellent de plus en plus fort à une procédure référendaire. En

choisissant la voie subreptice, il montre sa faiblesse. Qu'en sera-t-il dès

lors de sa participation à l'étape suivante, c'est-à-dire au deuxième traité, en cours

d'élaboration ?

JG Malliarakis

Apostilles

- cf. Reuters le 14 septembre. ⇑

- Précisons ici notre pensée, au gré d'un détail typographique : on ne doit pas plus mettre de guillemets à ce projet, – louable et nécessaire dans son principe, – qu'il ne convient d'en apposer au mot France, fût-elle affligée de ce régime destructeur qui se dit "république".⇑

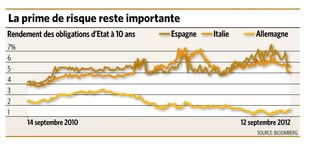

- cf. la courbe actuelle du différentiel vue par Bloomberg et le Temps de Genève

⇑

⇑

- cf. Son livre "La Politique extérieure de la Cinquième république" 190 pages, Seuil, 1965. ⇑

- cf. cf. Le Monde en ligne le 24 août à 11 h 42. ⇑

- cf. "Merkel donne un peu d'espoir aux Grecs" Der Spiegel en ligne le 25.08.2012 : "Samaras-Besuch in Berlin Merkel macht Griechen ein bisschen Hoffnung".⇑

- cf. son entretien sur Mega TV le 13 septembre : on voit aussi combien "notre" ministre raisonne faux et s'exprime maladroitement, alors qu'il est venu pour manifester le soutien de la France. ⇑

Si vous appréciez le travail de L'Insolent

soutenez-nous en souscrivant un abonnement.

Pour recevoir régulièrement des nouvelles de L'Insolent

inscrivez-vous gratuitement à notre messagerie.

Les commentaires récents