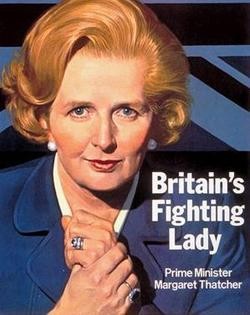

Au lendemain de la disparition de Margaret Thatcher, on

pouvait, on devait s'attendre aux pires commentaires, aux pires goujateries de

la part de la gauche française. Il paraît inutile à ce jour de les recenser, ni

même de décerner des palmes. Nous les avons suffisamment subies.

Certes on a pu observer une fois encore la méprisable

performance, franchement haineuse, de Jacques Attali. Conseiller calamiteux des

nationalisations ruineuses de 1982, l'indiscret (1)⇓ collaborateur de Mitterrand

ne semble même pas avoir compris combien son patron s'était employé

lui-même à rétablir, par ailleurs, la relation franco-britannique.

L'histoire pourra retenir par exemple que c'est à l'initiative

de la défunte Lady, chef du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, que fut prise

en commun la décision de réaliser la liaison Trans Manche. Rappelons à cet

égard que ce projet séculaire remontait aux utopies des saint-simoniens, rêvant

eux-mêmes d'inscrire l'Entente cordiale entre Londres et Paris dans la

constitution.

Avec le thatchérisme les choses ne tarderont pas : au

traité signé en 1987, répondra dès 1994 l'ouverture commerciale d'un tunnel de

50 km comportant sur 37 km le tronçon sous-marin le plus long de la

planète.

On s'empresse évidemment de gommer cette partie de l'héritage.

On la juge sans doute trop concrète dans un pays où l'idéologie pèse beaucoup

plus que les acquis positifs, même lorsque, en l'occurrence, les conséquences

irréversibles en resteront incalculables.

De la sorte, on a sorti de la boîte de faire peur tout ce qui

déplaît à la bien-pensance de gauche et aux rêveries trompeuses de l'Hexagone. On a

fait appel aussi bien aux souvenirs déformés de sa lutte contre les monopoles

des bureaucraties syndicales pour moderniser l'économie de son pays, qu'aux

sympathies que nous éprouvons instinctivement, en France, comme aux États-Unis,

pour la cause irlandaise – au point d'oublier que les méthodes de l'IRA

relèvent du terrorisme le plus odieux.

Les vertes prairies d'Érin, les brumes sacrées de Tristan et

Iseult sont ici allègrement confondues, pour les besoins de cette basse

polémique aux mares rouges du sang d'un déchirement qui oppose les deux îles

depuis qu'au XVIe siècle Henri VIII s'est voulu roi en Irlande.

Idem aux îles Falkland – ainsi les nommait-on dans tous nos

atlas jusqu'en 1982 : au lieu de mesurer avec respect la dernière

puissance européenne à se préoccuper de posséder une Marine, au lieu de tirer

les leçons techniques d'une expédition exemplaire, on s'est amusé à Paris à les

rebaptiser Malouines comme si le tango argentin y représentait, contre la

volonté des habitants, la danse indigène. On la pense sans doute susceptible

d'effacer de l'Histoire un certain 30 mai 1431 : telle demeure

la seule date dont notre éducation nationale étatique s'image encore capable de

transmettre le flambeau. On peut pardonner aujourd'hui aux Dominicains qui

condamnèrent l'héroïne d'Orléans et de Patay et on peut sans honte fleurir les

nobles souvenirs des ducs de Bourgogne.

À Bruges (2)⇓ Margaret Thatcher avait prophétisé en 1988 ce

qu'aurait pu rechercher l'Europe. Nous devons malheureusement, depuis, à

l'influence des technocrates et des politiciens français, à Delors et Pascal Lamy,

le traité de Maastricht en 1991, à Juppé celui de Nice en 1999, à Giscard le

projet constitutionnel rejeté en 2005 devenu traité de Lisbonne. Sous le poids

de ces nuisances la trajectoire de ce qu'on appelle l'union européenne s'est

éloignée, et persiste hélas à diverger, de plus en plus, de l'idéal fondateur.

La palme revint à Chirac et aux bureaucraties syndicales de l'Hexagone qui

imposèrent en 2000 à la présidence allemande le retrait des racines chrétiennes

de l'Europe, en relation avec la candidature de la Turquie.

Ce que notre classe politique, la plus compétente du monde

pour sûr, et les perroquets médiatiques ont omis de comparer devrait faire

réfléchir.

Dans les années 1970 en effet l'Angleterre pataugeait dans le

marasme de 30 ans de travaillisme. En regard, la France connaissait, au

contraire, une prospérité que la crise de 1968 avait à peine ébranlée. Les

réformes décidées et appliquées par le gouvernement de Margaret Thatcher

entre 1979 et 1990, peuvent être mises en balance avec les décisions

catastrophiques de la double présidence Mitterrand : retraite à 60 ans,

première réduction du temps de travail à 39 heures et 5 semaines de congés

payés, lois Auroux et nationalisations massives. À la même époque le ministre

communiste des transports instituait un comité central d'entreprise à la SNCF

au bénéfice de la CGT, et au détriment du fonctionnement jusqu'alors convenable

de notre chemin de fer.

Sur la longue durée, impulsion et redressement d'une nation

d'un côté de la Manche, effondrement de l'autre. À la différence – non

négligeable évidemment – de l'oppression physique, l'asymétrie ressemble à

celle des deux Allemagnes entre 1949 et 1989.

Ne disons pas que cela n'a rien à voir avec le jugement porté

sur la personne de Thatcher : cela au contraire a tout à voir. Car ce sont

les nostalgiques du marxisme qui propagent, en France, la haine de Thatcher.

Ils n'hésitent devant aucun mensonge, aucune déformation des faits, aucun

recours aux vieux relents de l'anglophobie, pour contaminer l'image de la Dame

de Fer, comme ils cherchent aujourd'hui à mobiliser les vieux clichés de la

germanophobie contre Angela Merkel. Monotonie des vieux trucs du grand orient

de France, pardon : du parti socialiste.

À remarquer aussi que pour l'essentiel la réussite du

thatchérisme a tellement marqué la majorité des Britanniques que le New Labour,

revenu au pouvoir en 1994, et tout en multipliant les gaspillages, n'a jamais

osé toucher à l'essentiel des réformes structurelles.

Symétriquement ce qu'en France on appelle la droite, en hors

d'un bref intermède entre 1986 et 1988 n'a jamais envisagé, malgré ses

promesses fugaces, de remettre en cause aucune des folies du socialisme, des

pires lubies rocardiennes, et autres acquis destructeurs de la démagogie. Elle s'est

même employée parfois, cette fausse droite, à alourdir le score avec la CSG

aggravée en 1996 par Juppé.

Au total, depuis 30 ans d'influences respectives

- d'une part des tories au Royaume-Uni, c'est-à-dire du parti

qui s'était construit à partir de 1837 sur le rejet radical, raisonné et

pragmatique de la Révolution française (3)⇓ ;

- d'autre part du socialisme dans l'Hexagone, c'est-à-dire des

gens qui admirent le Bonnet Rouge, aussi bien au parti socialiste que chez les

"socialistes sans le savoir" chiraquiens organisés en leur parti fondé en

1977 à l'enseigne du "travaillisme à la française";

… on a pu mesurer le renversement total de la situation de nos

deux pays.

Il ne s'agit donc pas de savoir si l'on aime ou si l'on n'aime

pas le souvenir de Margaret Thatcher, son style ou même le pays qu'elle a

gouverné. On doit simplement comprendre que ce que cette femme de caractère a

fait pour la Grande Bretagne, redonnant pour de nombreuses années un nouveau souffle

à son vieux pays, qui semblait moribond, correspond largement aux besoins d'une

France aujourd'hui en manque d'espoir.

Si vous avez résolu de raisonner en patriote, vous

vous retrouverez donc immanquablement thatchérien, la raison le veut.

JG Malliarakis

Apostilles

- Certains polémistes ont reproché en 1983 au "conseiller spécial" d'avoir plagié divers auteurs par défaut de guillemets. Peccadilles, vanités, lesquineries et rivalités littéraire jugera sans appel le Nouvel observateur, arbitre "incontestable" (?!) des élégances parisiennes. Dix ans plus tard, l'entourage du président de la République alors bientôt mourant estima que la plus élémentaire confiance avait été trahie par la publication en 1993 de "Verbatim" du courtisan.⇑

- On peut y voir sinon un hommage à Charles le Téméraire et aux grands ducs d'Occident, du moins le rappel que Jan van Eyck (1390-1441) et Robert Campin Robert Campin (1378-1444) les sublimes "primitifs flamands", fondateurs de la peinture occidentale, sont éclos au printemps de l'État bourguignon (1363-1477).⇑

- On se souviendra qu'en 1989, au moment du Bicentenaire, Margaret Thatcher avait surpris les Français en ne faisant pas semblant d'admirer la révolution jacobine. Pour comprendre la genèse du parti conservateur on se reportera à "Coningsby" de Benjamin Disraëli, Trident 2012.

⇑

Si vous appréciez le travail de L'Insolent

soutenez-nous en souscrivant un abonnement.

Pour recevoir régulièrement des nouvelles de L'Insolent

inscrivez-vous gratuitement à notre messagerie.

q

Les commentaires récents